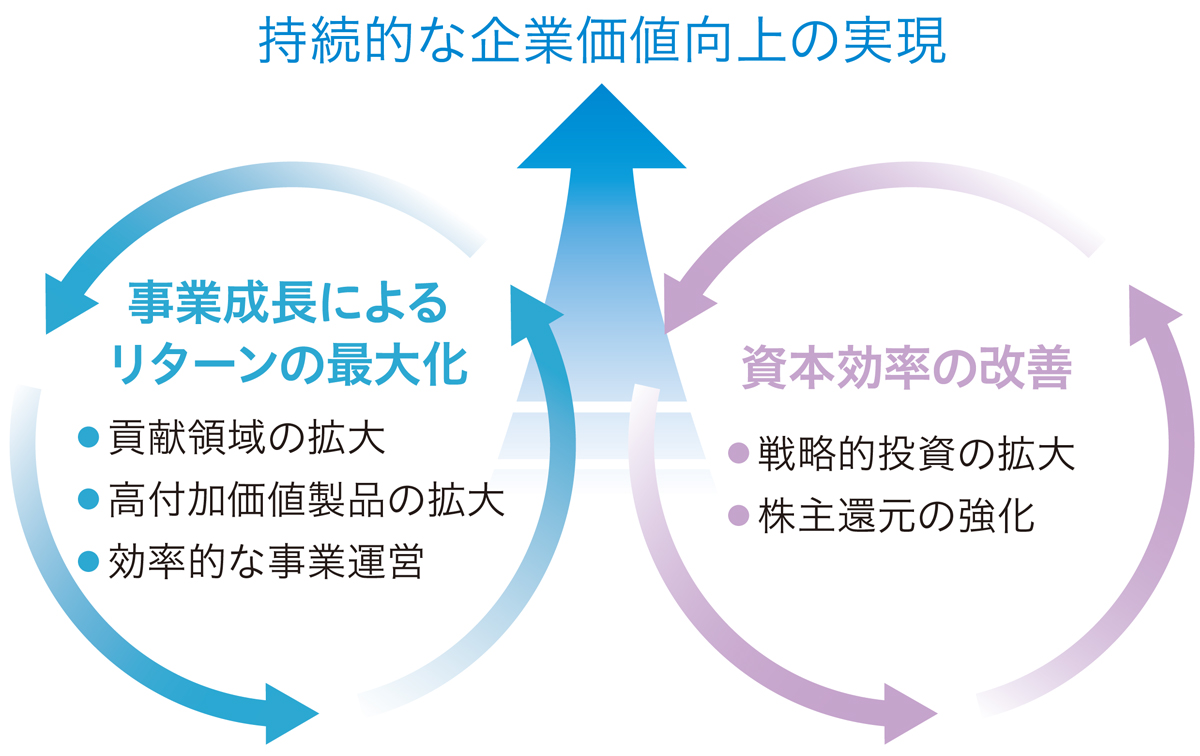

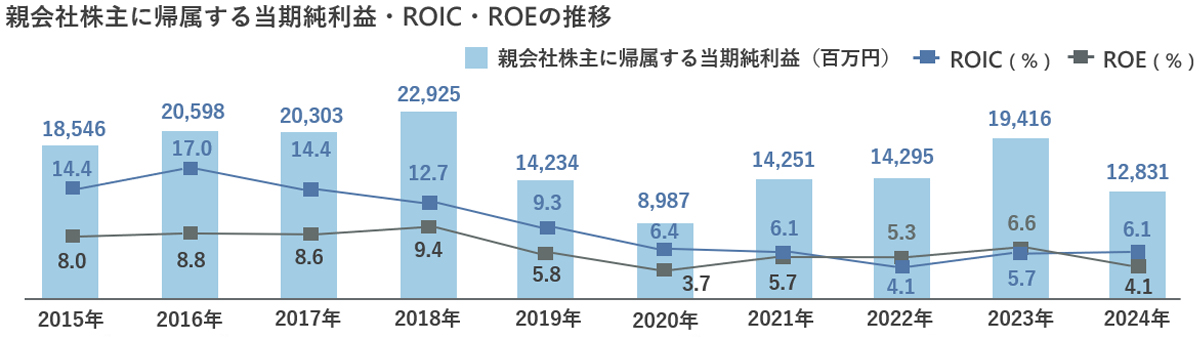

マブチモーターは、事業成長によるリターンの最大化と資本効率の改善の両輪に取り組むことにより、ROICとROEの向上を早期に実現することを目指します。

経営計画2030業績ガイダンスの財務指標として、売上高3,000億円、営業利益率15%以上、ROIC12%以上、ROE10%以上を設定し取り組んでいます。

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

資本効率の改善と収益性向上に向けた取り組み

資本効率改善の取り組み

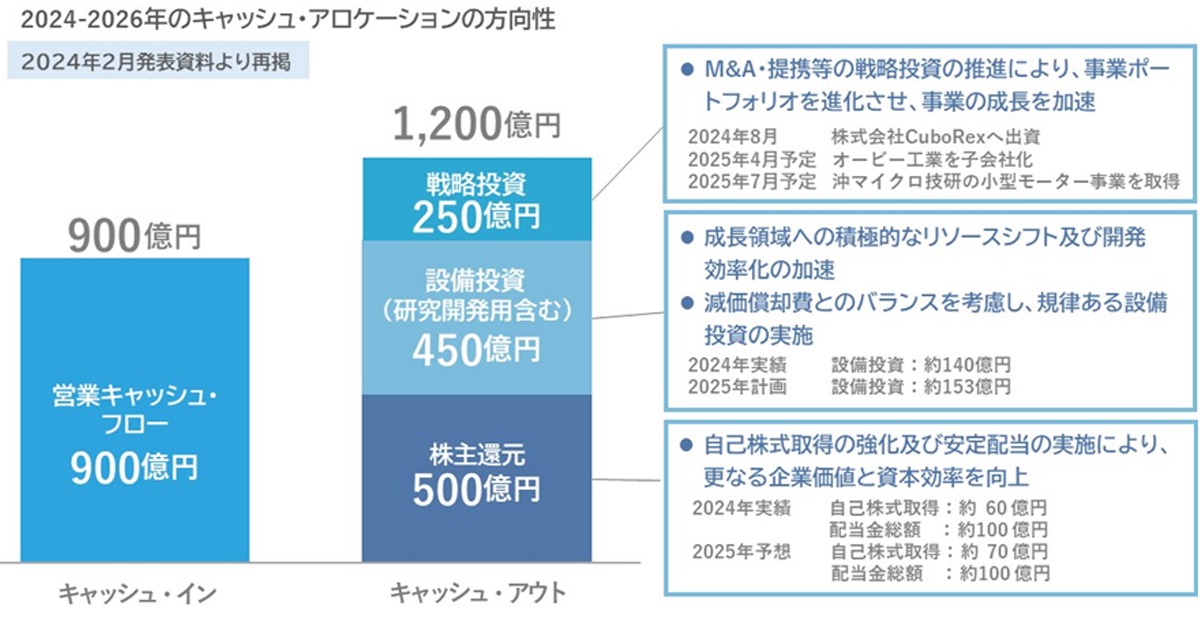

当社は、事業活動により創出する営業キャッシュ・フローを更なる成長投資に積極的に配分することで企業価値の向上を図りつつ、株主還元も強化していく方針です。

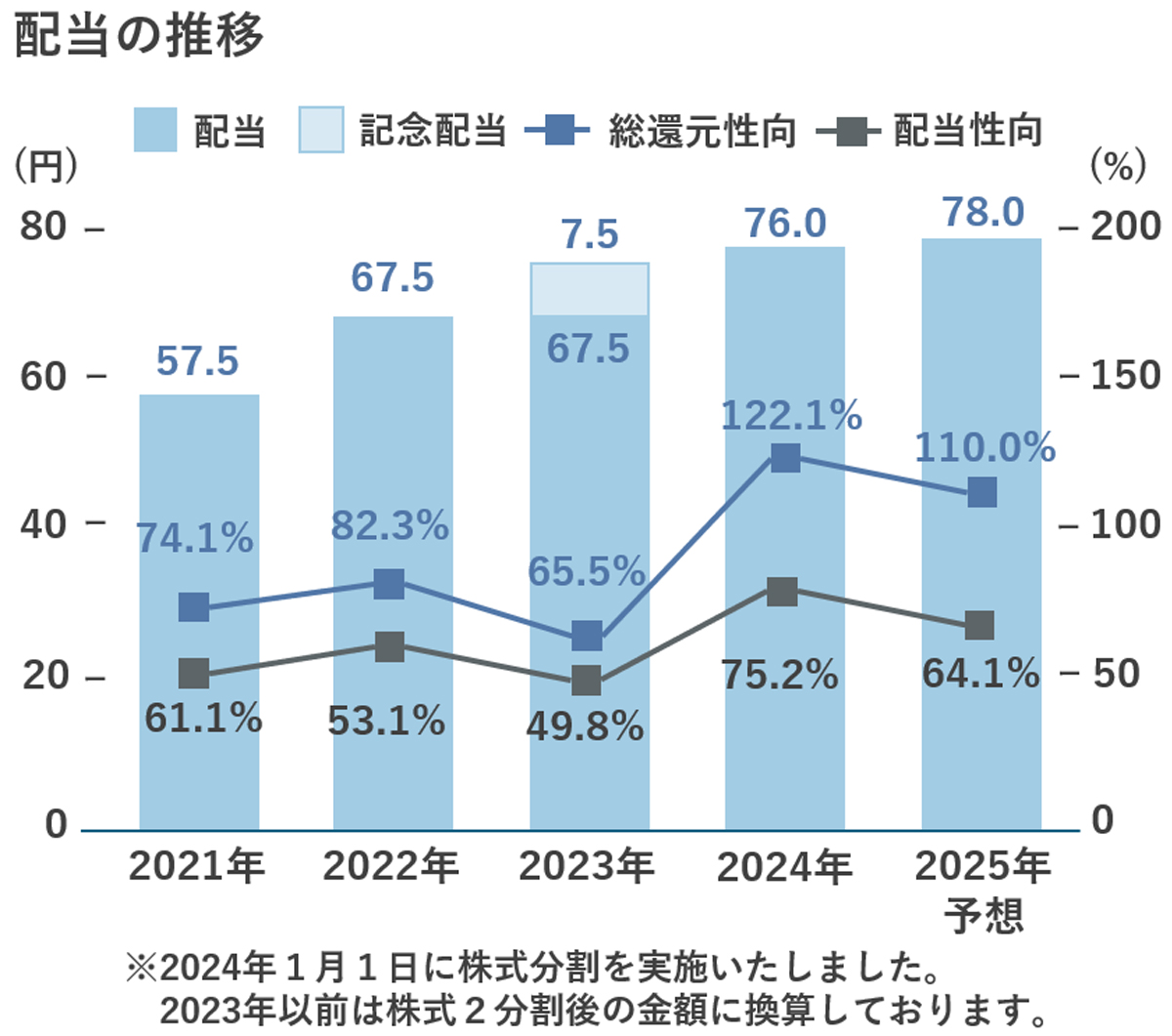

株主還元

資金確保の基本的な考え方に基づき、事業や市場環境の変化も勘案し、自己株式取得を含め機動的かつバランスのとれた資本政策を通じて、株主の皆様への適切な利益還元を実施していきます。

配当方針

当社は、会社の成長・発展に必要な研究開発及び設備投資用資金を内部留保によって賄い、財務の健全性を維持しつつ、業績に応じて株主の皆様への利益還元を積極的に行うことを基本的な方針としています。

配当金算定基準

配当につきましては、長期安定的な配当の実現のため、株主資本配当率(DOE)3.0~4.0%を目安に、キャッシュ・フロー及び事業環境などを総合的に勘案して決定する方針としております。ただし、資本効率改善の観点から、前期実績の自己資本当期純利益率(ROE)が8%未満ないし前期末時点の株価純資産倍率(PBR)が1倍未満で、現行配当基準の上限DOE4%に相当する金額が配当性向50%を下回る場合、DOE4%を超えて配当性向50%を下限とした配当を行い、一層の株主還元の強化を図ることとしております。

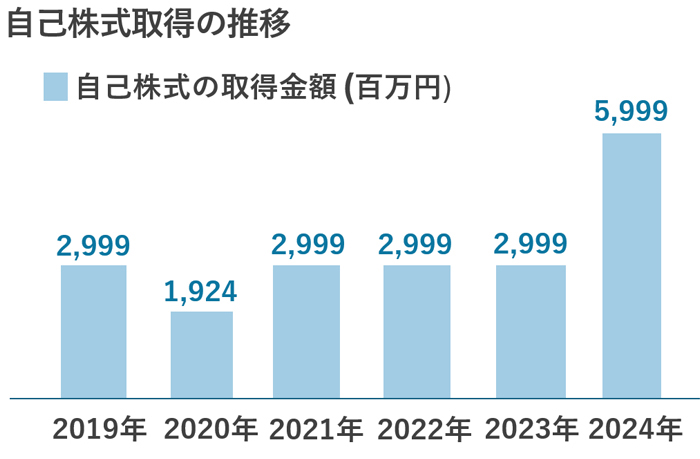

自己株式の取得

自己株式の取得は、余剰資金、キャッシュ・フローに加えて、PBR等の状況を考慮し、今後も株価や経営環境の変化に対する機動的な対応、資本政策及び株主に対する利益還元の一方法として、適宜その実施を検討していきます。

事業コンセプト「e-MOTO」に基づく事業領域の拡大

「e-MOTO」は、電気で動くことを意味する「electric」と、モーターの語源であり「動きを与える」を意味するラテン語の「moto」を組み合わせ、2030年に向けて当社の提供価値を「動き」と定め、飛躍的成長を目指す、という事業コンセプトです。当社はこれまで、モーター単体でのビジネスを基本としていましたが、お客様からユニットでの提供をご要望いただくケースが増えており、今後は回転に留まらない多様な動きを、制御やユニット対応等を含むソリューションとして提供することを目指します。そのため、モーターの種類を増やすことに加え、制御やユニットといったビジネス領域の拡大にあたっては、M&Aや外部提携を積極的に活用していく方針です。

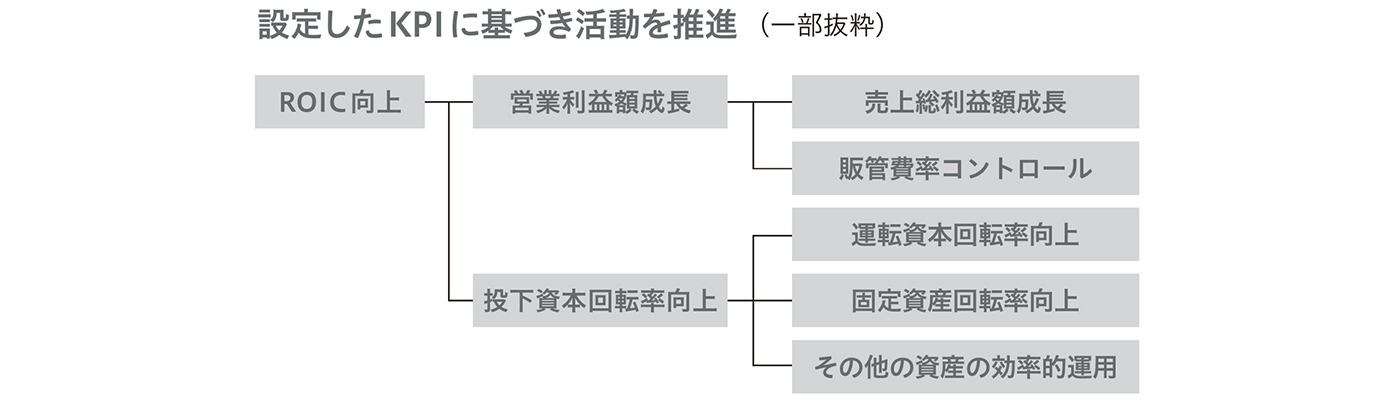

ROIC 向上に向けた取り組み

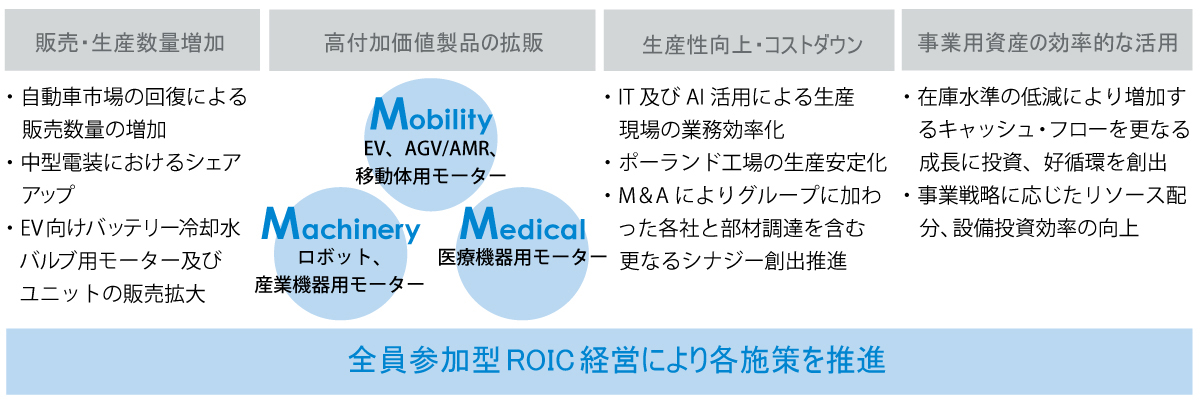

事業部、機能本部、拠点それぞれの仕事に応じて、ROIC向上につながるKPIを設定し、活動を推進しています。主には営業利益率の改善や在庫水準の低減、運転資本回転の改善など計画的な活動を推進しています。設定したKPIに対する進捗を四半期ごとに確認し、具体的な取り組みを進め、超過利潤を創出し、成長分野に積極的に再投資する好循環を目指します。

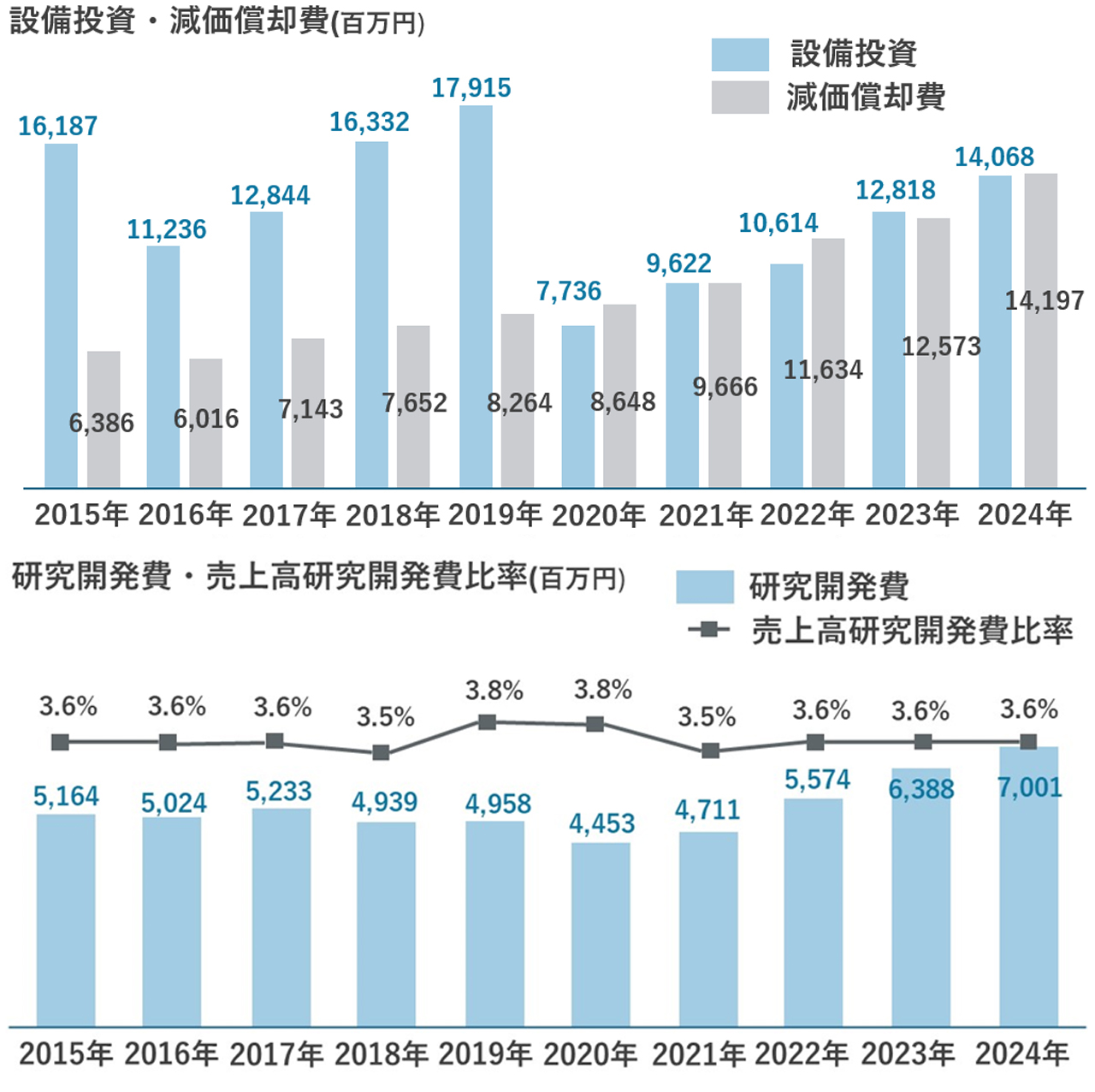

成長投資

当社は、経営理念として掲げる「国際社会への貢献とその継続的拡大」を実践すべく、将来の成長に向けた研究開発、設備投資及びM&Aを積極的に行っています。近年、世界5極事業体制を整備すべく、米州及び欧州における生産・供給体制を構築するため、メキシコマブチ及びポーランドマブチの土地・建物取得、生産設備への投資を行ってきましたが、これらの投資はピークアウトしました。引き続き、新製品、増産及び省人化等の生産設備や、経営基盤強化のためIT分野に投資していきます。当社は現在、モビリティー、マシーナリー、メディカルの「3つのM領域」における成長を目指しており、新たな用途へ向けた付加価値の高い新製品の開発・販売に取り組んでいます。これらの領域で必要となる製品や技術に関する研究開発やM&Aについても積極的に推進していきます。

収益性改善の取り組み

販売・生産数量の増加と、3つのM領域を中心とした高付加価値製品の拡販に加え、 ITを活用した生産現場の間接業務効率化、AIを用いた検査業務の省人化加速、そしてポーランド工場の生産安定化など、生産性向上とコストダウンにも継続して取り組みます。さらに、M&Aを通じてグループに加わった各社との間で部材調達を含む更なるシナジー創出を推進してまいります。また、事業用資産の効率的な活用も重要な取り組みです。在庫水準の低減により増加するキャッシュ・フローを更なる成長に投資し、好循環を創出します。事業戦略に応じたリソース配分や設備投資効率の向上にも努めます。

キャッシュ・アロケーションの考え方について

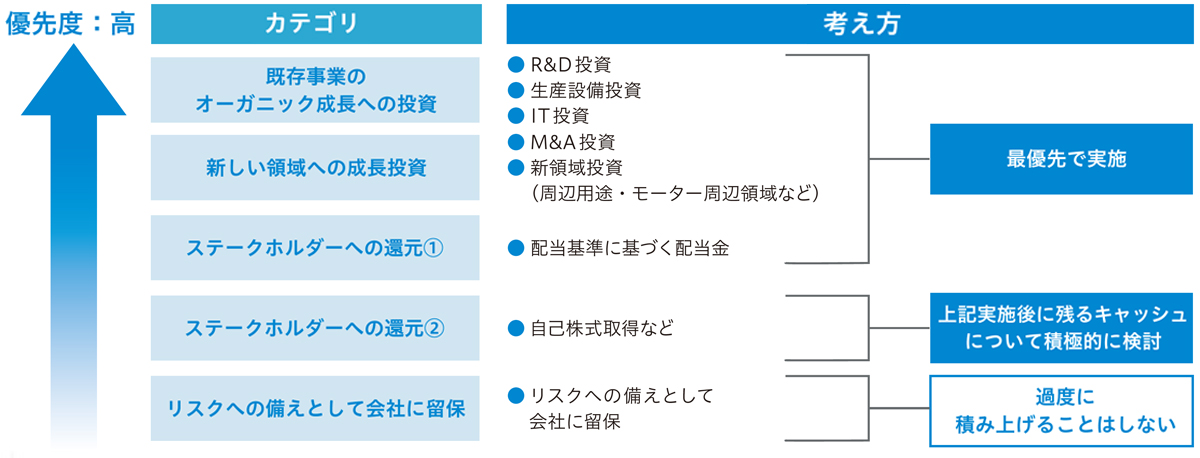

事業活動から新たに獲得するキャッシュについては、以下のとおりの優先順位で活用いたします。新たに獲得したキャッシュは、まず既存事業のオーガニック成長のための投資、及び新規領域への成長投資(M&A 投資を含む)への資金活用を最優先に検討いたします。次に、当社の配当基準に基づく配当金の支払い原資とすることを優先します。

これらを実施後に残ったキャッシュのうち、当社が独自に算定した必要資金を上回る部分については、過度に積み上げることはせず、ステークホルダーへの還元(自己株式取得など)を積極的に検討いたします。

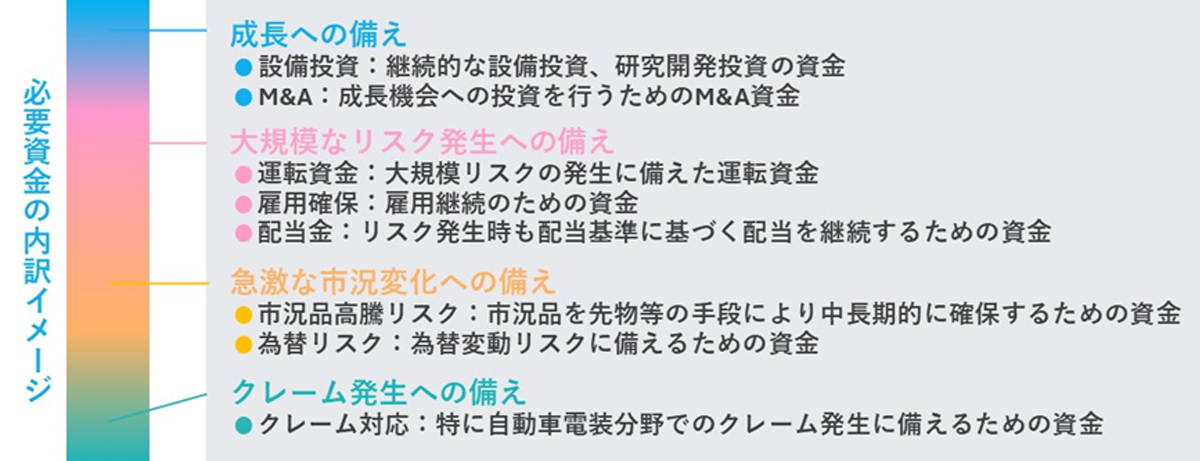

資金確保の基本的な考え方

この10年ほどの短い期間においても、感染症の拡大や地政学リスクの高まり等、世界では幾度も非常事態と言える状況に直面しており、企業経営の根幹を揺るがしかねない事態への備えの重要性が高まっています。さらに、近年では気候変動による環境への影響、サプライチェーンを含む人権保護などの社会課題への対応が不可欠となっています。当社はかねてより、企業は社会の公器であり、社会への貢献という責務を果たすべく永続しなければならないと考え、長期経営方針として「世界市民の一員として全ステークホルダーの幸せへの貢献の継続とその拡大」を定めています。その実現のため、必要な資金を確保し盤石な経営基盤を築いてきました。その前提となる考え方は下記のとおりです。

必要資金

事業規模が拡大すると、それに伴い必要資金は増加しますが、当社は必要資金として常にその額を合理的に考慮し算出しています。